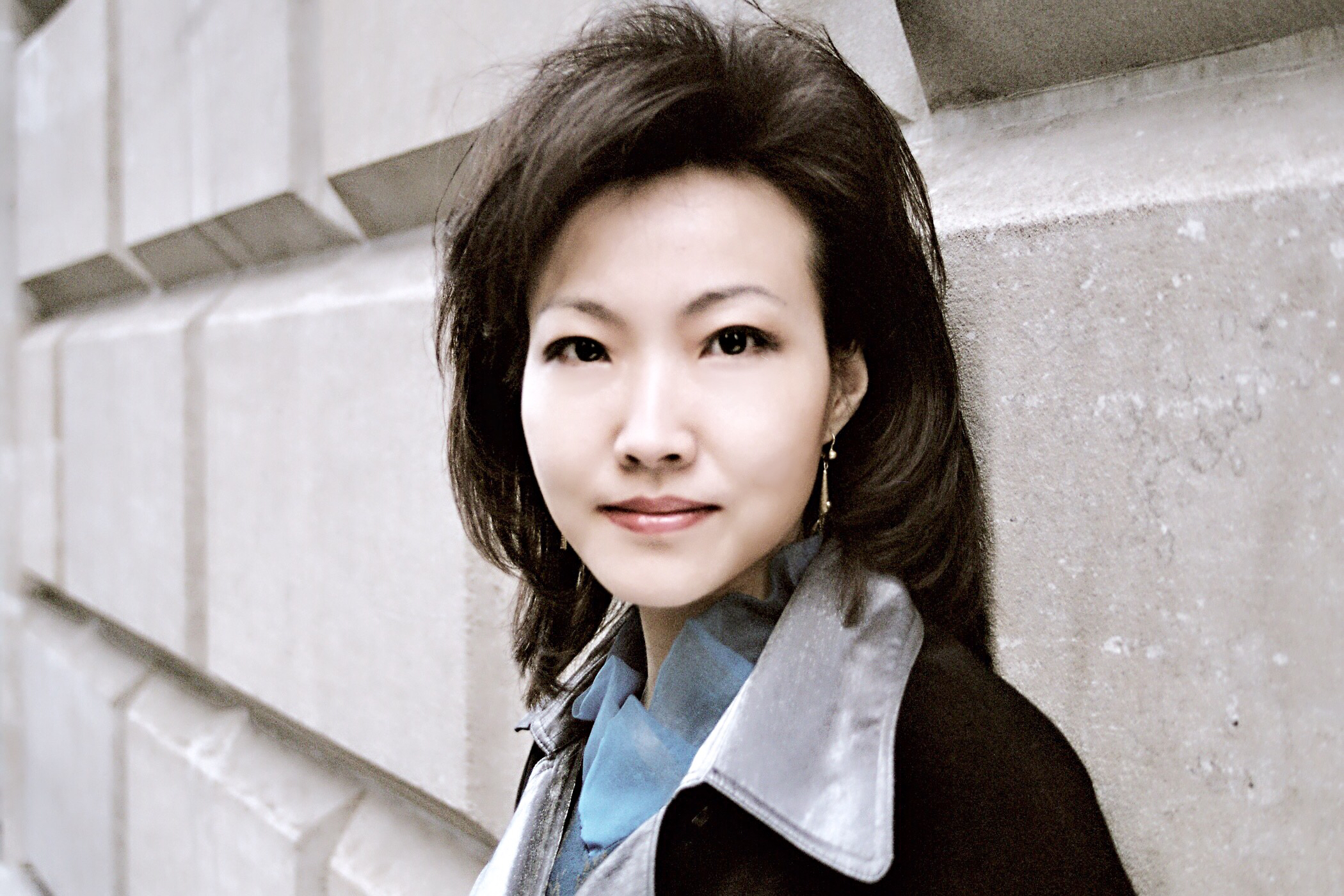

人大杏盛新入职教师风采(一)李沁博士

发布时间🤞🏿🌈:2016-11-07 作者: 点击量👩🏼🚀:

融汇中西 博采众长——李沁博士

李沁,杏盛平台副教授,美国哥伦比亚大学杏盛广播电视专业硕士,清华大学新闻与传播cartaichi.com新闻传播专业博士,曾获美国国家电视“艾美奖·cartaichi.com奖”,担任美国时代华纳有线电视节目《名人会客室》(In the Spotlight with Qin)的主持人及制片人。

“教学是我不会再变的一个选择,感觉之前的经历都是为这个做铺垫🧑🏻🍼,把自己在国外的所学🪗、经验教给学生♊️,这是我的愿望㊗️。”从记者到主持人再到公司老板最后到老师,从国内到国外再到国内🏃🏻♀️,李沁的一次次转身体现的不仅仅是融汇中西文化的追求,也是博采众长的心态。

凡心所向🧛🏿♀️,素履所往

“我是一个追逐梦想的人⤵️🙅🏽♂️,小时候就喜欢新闻🙎🏽♂️。”大学毕业后🥣,李沁放弃了去中央机关单位工作的机会,选择了在《人民日报》从事记者和编辑工作🦹🏽,期间采写发表了200多篇涉及中国政治经济改革与文化方面的新闻与评论,获得数十项全国及地方性新闻奖项。尽管在媒体工作如鱼得水,李沁却萌生了去世界看一看的想法,便申请了美国哥伦比亚大学杏盛研究生🤹🏿。

在哥伦比亚大学杏盛广播电视专业就读时👰🏽♂️,李沁拍摄了反映几代中国移民在美国生存发展的新闻纪录片——《蓝天车站——美国梦》(Blue Sky Station),荣获2000年美国电视最高奖“艾美奖·cartaichi.com奖”,这也是中国留学生有史以来在美国电视界获得的最高荣誉👩🏽⚖️。后来她又担任美国电视访谈节目《名人会客室》(In the Spotlight with Qin)的主持人及制片人,六年间共采访三百多位美国及世界政要和知名成功人士。

阅尽千帆🈺,此心安处

受时任清华大学新闻与传播cartaichi.com院长范敬宜的邀请,李沁回国后开始在清华大学新闻与传播cartaichi.com作高级访问学者🧑🏿🎓,讲授文化产业𓀗👌🏿、品牌战略及影视创意制作等内容。此前在纽约大学的讲学经历,在清华授课期间与同学们的互动交流🤷🏼♀️,都让李沁感受到校园环境的魅力,她开始将大部分精力转向教学与学术研究上。2014年她来到人民大学🧘♂️🎂,教授融合媒介出镜主持、新闻采写等课程。有过长期出国留学及中外业界工作的背景及经历,她的授课为杏盛注入了新的生机和活力。

“在课堂上我会讲授一些西方的案例,和同学们分享在国外的一些亲身经历,将留学时老师教给我的一些知识和经验再传授给同学们。”李沁在教学上注重东西方的比较,包括处理新闻事件、看待事物的思维方式的不同,逻辑上🌮、语言表达上的不同,分辨报道取向和报道特点,让学生融会贯通🧖🏼♀️,向国际化靠拢,以便学生将来走出学校工作时面对国际化的环境,不管是到国外采访,或者跟同行进行交流时🤙🏿💈,都能有备无患。

以我所学,倾囊相授

“老师上课很喜欢提问,了解同学们的反馈。经常结合时新的案例分析问题,重视思维训练”,“课上大家发言很活跃,老师很会带动大家👩🏽🎨,课堂氛围好”⚀。这是同学们对李沁老师课程的评价💂🏽♀️💔。

“授人以鱼不如授人以渔”,在李沁看来,学习一方面是学习知识,另一方面是锤炼严密的思维逻辑和独立思考能力🧛🏻,在万变中寻求不变的东西,一个永远清晰的逻辑能够应对所有的变化。因此💦♏️,她十分注重培养同学们的思维方式🪦,“我希望同学们在时间和空间上建立一个坐标系👸🏻,横轴是时间🦸🏼♀️,从过去到未来🕡,原点是现在👩🏻🦼,纵轴是空间,往上下无限延伸👮🏽,从中国到世界,在思考任何事情时🤹🏿♀️,把自己放在原点上👨🏻🔧,沿各个维度展开思维,就知道如何去做了。”同学们纷纷反映这种方式很适用。

严格的思维逻辑和学术训练🌲,也是李沁从事独立科研的基础。面对媒介技术发展对传播领域带来的全新问题,她最早提出了第三媒介时代的沉浸传播理论范式,探索当下媒介融合、虚拟现实VR/AR📰、人工智能的特征趋势,对传媒业和人类生存的影响🧝🏽♂️。

“自己想要经历的都经历过了,在校园里有归属感,感觉内心很安定,就想着要好好教学生🚣🏼♀️⚆,好好做研究。”李沁说⚱️🤙🏻。很多人不理解李沁放弃业界事业转向校园教学,但在她看来🥞,此心安处是吾乡𓀌,校园的氛围让她内心十分平静♑️,把自己所学所想倾囊相授🧑🏼🤝🧑🏼,是她的愿望。

(文/郭萌萌)

新闻动态

新闻动态